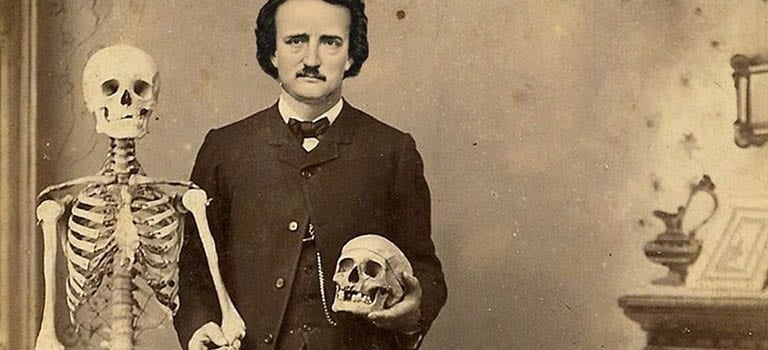

¿Quién fue Edgar Allan Poe? Es complejo dilucidar, en medio de la espesura de la tragedia, quién fue este soñador maravilloso, como lo llamó Rubén Darío en su libro “Los raros”. Su vida, empañada por un halo de perversidad, nos llegó distorsionada por los celos de su albacea literario, Rufus Wilmot Griswold, un hombre que se encargó de promover la imagen de un Poe degenerado y maldito —se dice, además, que Poe era un hombre buen mozo y poseedor de una fragilidad que atraía a las mujeres, pero los retratos de la época lo deformaron, exagerando sus rasgos—. Fue esa imagen la que cautivó a Baudelaire, quien pensó que había encontrado un alma gemela, y es la que pasó a la historia y que genera fascinación en los lectores.

¡Que extraño escritor! Exclamó Dostoievski. El escritor ruso pensaba que Poe, una mezcla singular de realista y fantasioso, era un detallista con la capacidad de ilustrar las sombras de la condición humana, introduciendo al lector hasta las profundidades de la psiquis de sus personajes. Poe eligió narrar parcelas poco exploradas de la realidad, supersticiones, creencias —como el mal de ojo, la frenología y el doppelganger— y su propia existencia, describiendo, con inteligencia y profundidad, la íntima y frágil relación entre nuestras sombras y lo real.

“Su reino no es de este mundo”, dijo George Bernard Shaw, que se lamentaba de la suerte de Poe, y se preguntaba cómo un escritor de su genialidad había terminado de forma tan deplorable, sin apenas reconocimiento, borracho y en la miseria. Y es que Poe, que necesitaba de sus cuentos para sobrevivir, no siguió modas y se adelantó a su época mezclando ficción con realidad, tomando prestadas ideas de las noticias, haciendo suyos conceptos, temáticas y nociones que gustaban y generaban polémica en la gente de su tiempo. Todo esto con una prosa poderosa y bella. Con poesía.

Además, pensó su escritura y pensó en los lectores. De ahí que se le considere el padre del cuento moderno. En sus reflexiones sobre el oficio de narrar, Poe traza la ruta que han de seguir otros autores como Lovecraft, Maupassant, Cortázar, Faulkner, London, Quiroga, Conan Doyle, entre otros. Y esa ruta no es otra que la de la composición: para escribir hay que pensar en el cuento como un artefacto perfecto que debe tener todas sus piezas engranadas. Nada puede sobrar, nada puede faltar. No existen elementos decorativos, ni supeditados al azar: el escritor debe dominar su creación y presentarla al lector de forma tal que éste, sin otra alternativa que avanzar, quede atrapado en esa otra realidad que es el cuento.

La caída de casa de Usher y el Corazón delator son una muestra de cómo, desde el primer párrafo, una narración está encaminada hacia un efecto y un desenlace. En los primeros compases de “La casa Usher”, Poe crea una atmósfera inquietante que introduce en el lector la idea de que algo oscuro sucederá en aquel escenario frío donde las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos. Genera un estado de ánimo a medida que describe aquella vivienda con las ventanas parecidas a ojos vacíos y aquella fachada enfermiza que refleja el drama de sus habitantes. De igual forma, en “El corazón delator”, los devaneos nerviosos del narrador, el frenesí de sus afirmaciones y la forma alterada en la que percibe el mundo nos anticipan el final, creando una incertidumbre que, de forma audaz, es la que dota de verosimilitud al relato: no sabemos si lo que vivió el hombre fue producto de la locura o si enloqueció al experimentar aquel extraño suceso.

¿Quién fue Edgar Allan Poe? El precursor del cuento moderno, del relato policial e incluso de la ciencia ficción. Y un maestro para todos lo que emprenden el camino de la escritura. Una figura potente, cautivadora y sombría que tuvo el don de la poesía. Un escritor que renunció a la inspiración y exploró, en busca de nuevos efectos en el lector, con la precisión de un relojero, en los más oscuros rincones de lo humano.

Gabriel Rodríguez

@talleraltazor

https://youtu.be/PxbeG17kMlA

Leer y escribir historias

Para Alonso Cueto, periodista, profesor y escritor peruano, contar historias es explorar la identidad oculta de los seres humanos a través del espejo crítico del lenguaje. Para él, un escritor es un diseñador, un transformador, un recreador de la realidad. Su obra, “La piel de un escritor; contar leer y escribir historias”, se divide en cuatro partes, ofreciendo una visión clara y vibrante del tejido, el tapiz en el que los diferentes aspectos que configuran el oficio de un escritor, confluyen.

1. El poder de un escritor es su voz. Su voz es una capacidad singular, reside en su forma de observar los eventos y situaciones que lo rodean a través de un constante ejercicio de autoexploración. Aquel que observa, conoce, y quien conoce es capaz de contar. Pero, ¿cómo contar? Un narrador omnisciente en un relato, por ejemplo, ofrece mayor amplitud y visión panorámica al compararlo con un narrador en primera persona, que ofrece cercanía, vínculo y experiencia directa. Novelas como “Cien años de soledad”, de García Márquez, necesitan de la movilidad y versatilidad de un narrador omnisciente. En cambio, obras como “El túnel” de Sábato, “El gran Gatsby” de Fitzgerald, o “El barón rampante” de Calvino, precisan de la identificación e inmediatez que provee un narrador en primera persona. Así mismo, al contar una historia se debe tener en cuenta que la narrativa depende del misterio, de aquello que desconocemos –sea esto del mundo exterior o de nuestro mundo interno–, pues todas las historias descansan en el complejo matiz de la vida humana. Es, desde ese sentido, que el personaje literario se vincula con los miedos, la muerte, el amor, y los impulsos esenciales del autor. En “Los Miserables” de Víctor Hugo, o en “La Metamorfosis” de Kafka, los personajes toman decisiones movidas por el drama que ocupa su existencia, así adquieren solidez al imaginarlos como personajes. Solo enfrentados al peligro, a la muerte o al cambio repentino, sus vidas se ponen en movimiento, el relato entonces, no es otra cosa que un mecanismo reflector. Desafíos y deseos, el fino tejido que los une al misterio de la vida que comparten con nosotros. Para alimentar esa nueva existencia, la riqueza interior de quien cuenta historias se yergue como un gran puerto. El asombro, como la capacidad de nacer de nuevo ante cada imagen, los viajes o el desplazamiento, como combustible para el inherente cambio, la transformación y el dolor, como fuente inagotable de sedimento, son pues, las vivencias cotidianas que, transformadas en observaciones y ejercicios imaginativos, crean la estructura, el soporte de una historia y su experiencia estética. Por que la vida, para un escritor, al observarla, se transforma en literatura.

2. El mal en la narrativa, como punto de apoyo, es el eje de la ficción y la base de la autoexploración, de lo desconocido. Adán y Eva, Caín y Abel, Edipo, Antígona, Teseo, Prometeo, todos son personajes transgresores, espejos de la maldad y su irrupción, propulsores del cambio y el movimiento. La literatura apoya su transitar artístico en un conflicto primigenio, el bien contra el mal, luz y oscuridad. Este conflicto no es algo imaginado, se refleja de forma constante en nuestra vida. Nos levantamos todos los días de la cama y recreamos el tópico, nos enfrentamos a un enemigo en común con la ficción, las decisiones. Esas decisiones pueden ser pequeñas o grandes, pueden darle continuidad al día o romper su aparente rutina. Tanto el héroe sumiso y pasivo, como el valiente y emprendedor, toman decisiones, y al entender la naturaleza de sus motivos y sus más profundos deseos, revelamos el misterio de nuestra vida, retratando de forma literaria nuestro propio conflicto. El poeta y filosofo Gastón Bachelard, en “El agua y los sueños”, habla de cómo, en el mito de Narciso, tanta fragilidad y delicadeza, es decir, tanta sensibilidad, tanta apertura hacia las aguas del sentimiento, empujan a Narciso fuera del presente. Lo desplazan –al igual que una historia y su mecanismo de espejo mueven al lector–, lo llevan, lo transportan a diferentes lugares. La contemplación de Narciso está ligada fatalmente a la esperanza [1]. Meditando sobre su belleza, observándose a sí mismo, auto-explorando su condición, Narciso medita sobre su porvenir, es decir, labra su propia historia. El mal entonces, como una estructura volátil, como incandescencia, dispara las nociones narrativas que a través de pequeñas o grandes decisiones, configuran los dramas de un relato. Un buen escritor, por ende, protege sus estímulos internos, los valora con recelo porque ahí deposita sus tesoros narrativos. Sin importar su bagaje, las semillas de grandes historias yacen en la cotidianidad de su memoria, en lo singular, en lo propio, en lo ordinario.

3. La literatura no tiene un tiempo, tiene muchos, y estos se entrelazan en el tejido global de la experiencia lectora. “Sylvie”, de Nerval, ilustra esta maraña de tiempos a través de una condensación de analepsis, hundiendo al lector en una bruma semejante a la de los recuerdos. Esta dimensión de varios tiempos –tiempo narrativo, tiempo de fabula, y tiempo de lectura, según Eco–, no son sino el reflejo de un tiempo más liquido, el tiempo subjetivo del gran dialogo, el tiempo de la literatura. En ese tiempo nuestra biblioteca depende de nuestra memoria. Para quien cuenta historias, la relación lector y escritor es una interacción continua, viva y reciproca. Así lo deja claro Borges en “Pierre Menard, autor del Quijote”, pues nuestra biblioteca personal es tan subjetiva como lo es nuestra visión del mundo. En “¿Por qué leer a los clásicos?”, Calvino estipula que: toda lectura de un clásico es en realidad una relectura[2]. ¿Qué releemos? Buscamos los códigos, la información sutil que deviene de años de tradición y que se oculta en los espacios, entre palabras, en las formas livianas que otorgan volumen y densidad a las historias. El escritor marca su obra, la significa, su forma de leer/escribir es única; no solo los libros que elige leer o el orden en el que lo hace construyen su identidad literaria, su propia visión del mundo lo configura como escritor. El entretenimiento y lo lúdico, virtud de la tradición narrativa, provienen de quien escribe con brutal honestidad. En ese flujo de palabras precisas resalta el trabajo de Henry James, pues nos recuerda en sus novelas y relatos basados en la técnica del punto de vista, cómo dar cuerpo a los personajes enriqueciéndolos con una detallada psicología interna. De nuevo, los mecanismos reflectores de un mundo casi imperceptible, el de los detalles, las decisiones, el deseo, configuran una matriz más grande. Es a través de esas pequeñas tramas, cada una con su tiempo, como se orquesta el transitar de una obra.

4. El lenguaje es una autoridad movible, cambiante, de fuga. Como dice Octavio Paz en “El arco y la lira”, es difícil no prefigurar el ritmo al lenguaje[3]. Nuestra noción del ritmo permite la movilidad, los patrones representan arquetipos y, como todo aquello que nace de la creación, de la imaginación, del intelecto humano, el lenguaje también cambia, evoluciona y se mueve. La lengua es la materia prima de las historias, sin embargo, el construir una imagen –imaginar un escenario, dotarlo de una historia, vivirlo internamente como una realidad–, describirla y traspasarla codificada en palabras, como un relato, es solo una de las vías disponibles para la comunicación. Hay muchas formas de narrar. Se construyen historias con la idiosincrasia y la cultura. Nuestra propia vida es una historia, se cuenta mientras la vivimos. Estos agentes, estas historias, viven del cambio. Nuestra civilización transmuta. Hoy los formatos de la brevedad inculcan una velocidad propia del afán, un desafío para la literatura, que se enfrenta al potencial narrativo de los medios audiovisuales. La agonía del eros, la hipercomunicación, y el totalitarismo invisible labran el suelo narrativo de una era sumida en la voracidad, la pornografía, la exageración y la inmediatez, que transforman los recursos literarios en simples mecanismos disuasivos. Los estímulos supernormales, descritos por Nikolaas Tinbergen[4], reinan en el consumo masivo de historias. Perseguimos, como los pájaros de su estudio, que abandonan sus propios huevos para incubar huevos falsos, de yeso, más grandes y azules que los naturales, el ideal de la belleza, del éxito, del amor, aunque sea solo en visiones fugaces e irreales. Entonces priman los protagonistas y la pantalla reina con precisión tirana. Nos dice qué apreciar, qué descalificar y qué seguir. Una insurrección de lo múltiple se avecina. La avalancha trae consigo un reto para el mundo literario, pues el lenguaje, en su expresión más amplia, se está moviendo. Como le dijo Isaak Babel a Raisa cuando asombrada, le preguntó como había mejorado su traducción de “Miss Harriet”, la obra de Maupassant: “No hay hierro que pueda penetrar de forma tan fulminante en el corazón humano como un punto colocado a tiempo” [5]. Se hace indispensable escribir ese punto. Darle forma al ritmo, prefigurar ese lenguaje del futuro y apropiarnos de su evolución. Nos enfrentamos al siglo de lo múltiple, múltiples verdades, múltiples lenguas, múltiples formatos, y sería un error devolvernos al infierno de lo homogéneo. Este es el desafío de las nuevas voces, el desafío de un nuevo lenguaje.

Jonathan Lerma H.

[1] Gaston Bachelard – El agua y los sueños; Ensayo sobre la imaginación de la materia (pág 44). Traducción Ida Vítale. México: 2003. Fondo de Cultura Económica de México

[2] Italo Calvino – Por qué leer los clásicos (pág 7). Traducción Aurora Bernárdez. México: 1992. Tusquets Editores

[3] Octavio Paz – El arco y la lira (pág 24). México: 1972. Fondo de Cultura Económica de España

[4] Nikolaas «Niko» Tinbergen – «Tinbergen, el estudio del instinto» 1989. Siglo Ventiuno Editores.

[5] Isaak E. Babel – A proposito de Guy Maupassant y su obra (pág 13). Editorial Norma – Cara & Cruz. Colombia: 1994.

Bibliografía

Márquez, G.G. – Cien años de soledad

Sábato, E. – El túnel

Fitzgerald, F. S. – El Gran Gatsby

Calvino, I. – Por qué leer los clásicos

Hugo, V.M. – Los miserables

Kafka F. – La metamorfosis

Bachelard G. – El agua y los sueños

Nerval G. – Sylvie

Eco U. – Seis paseos por los bosques narrativos

Borges J.L. – Ficciones

Paz O. – El arco y la lira

Tinbergen N. – Tinbergen, el estudio del instinto

Babel I. – Guy de Mauppasant

Maupassant G. – Miss Harriet

El cuento de la criada, de Margaret Atwood, publicada en 1985, ha recobrado impulso después de que se transformara en una serie de televisión que ha rebasado la historia de la novela. La coincidencia de la emisión de la serie con el escándalo generado por una explosión de denuncias de abuso sexual en el mundo del espectáculo, principalmente en Estados Unidos, ha puesto esta obra en el centro de un debate bastante transitado sobre las relaciones de poder que se actualizan en la dominación sexual por parte de los hombres, tanto los adinerados y famosos como los de a pie, sobre las mujeres.

La novela de Atwood se ha considerado una puesta en escena de estas relaciones de dominación. Algunos la interpretan como una denuncia de los excesos de una sociedad patriarcal que pronto nos conducirá a la distopía imaginada por la autora; otros creen que es una representación de lo que pasará si las mujeres insisten en mostrar el deseo sexual y sus manifestaciones como un peligro. Sin embargo, creo que la novela nos alerta sobre una amenaza más abarcadora, que incluye a hombres y mujeres en una trampa de la que todos somos prisioneros.

En esta obra, ejecutada de manera inteligente, es obvia la discusión que se establece con los debates del feminismo en boga en los años setenta y ochenta, los mismos que confronta Judith Butler en su clásico El género en disputa, en torno a la definición de las mujeres como un sujeto político esencialista que se opone a los hombres como bloque monolítico. Incluso esto ha servido para que algunos esgriman la novela como una advertencia: si las mujeres siguen desafiando el poder de los hombres, estos van a reaccionar y van a terminar sometidas de verdad. Sin embargo, la autora, en la introducción de la edición de 2017, aclara que no considera su novela feminista en el sentido de “un tratado ideológico en el que todas las mujeres son ángeles y/o están victimizadas en tal medida que han perdido la capacidad de elegir moralmente”. Por el contrario, en la novela las mujeres tienen personalidades y comportamientos diversos que las ubican de maneras diferentes en el funcionamiento de esa sociedad distópica.

La insistencia en este componente de la novela ha opacado los otros dos aspectos constitutivos de esta distopía: el totalitarismo y la religión. La historia transcurre, en un futuro indeterminado, en Estados Unidos. A raíz de un ataque terrorista, atribuido a los islamistas radicales (un guion ya obvio a principios de los ochenta), se clausura el Congreso, se suspende la Constitución y se instaura una dictadura teocrática cristiana: una de las sectas toma el poder y prohíbe las otras doctrinas. Lo primero que se hace es apartar a las mujeres del espacio público, confinarlas en sus casas y someterlas al poder masculino para garantizar la reproducción, pues la sociedad atraviesa una creciente infertilidad.

La narradora vivió esta transición, fue capturada después de intentar huir con su esposo y su hija, de quienes no conoce su destino, despojada de su nombre y reclutada como Criada por ser fértil. Las Criadas tienen como función embarazarse de los hombres casados para que sus esposas infértiles sean madres. De esta manera, nos conduce por el entrenamiento de las Criadas, a cargo de otras mujeres denominadas Tías, la llegada a una familia que puede costear sus servicios; por la cotidianidad de un régimen jerarquizado en el que los hombres tienen el poder y acceden a la vida pública, mientras las mujeres están confinadas a la vida doméstica y organizadas en categorías similares a las castas.

Los nutrientes de este horror, según la misma autora, son sus viajes por los países comunistas de Europa Oriental a principios de los años ochenta, donde conoció la forma de vivir bajo un régimen totalitario, y el puritanismo del siglo XVII, que siempre ha estado en el corazón de los Estados Unidos. De allí la cautela permanente de los personajes, la certeza de ser objeto de espionaje, los silencios, las maneras de transmitir información de forma indirecta, las desapariciones, la simbología bíblica, la iconografía religiosa. En este caso, se trata de instaurar una ideología para sustentar un régimen autoritario de carácter cristiano, pero podría ser comunista o islamista si la novela ocurriera en otro lugar del mundo. Lo mismo hicieron los bolcheviques, los nazis, el Estado Islámico o el gobierno budista de Birmania al perpetrar el genocidio rohinyá; solo por indicar unos pocos casos del último siglo. Atwood se propuso como regla de su ficción “no incluir en el libro ningún suceso que no hubiera ocurrido ya en lo que James Joyce llamaba la ‘pesadilla’ de la historia”. Es decir, la savia de esta distopía palpita en el interior de nuestro mundo.

Todos los personajes, tanto hombres como mujeres, intentan sustraerse a las leyes a través de prácticas clandestinas que nos dejan ver la trastienda del régimen. Estas actividades no solo incluyen los movimientos de resistencia, sino también los esfuerzos individuales de poner en acción el deseo, el gran enemigo de esta sociedad. Detrás de la condena del cuerpo y el sexo sin funciones reproductivas, está la proscripción de cualquier asomo de individualidad. El hecho de que los Comandantes, hombres encargados de salvaguardar el régimen, también subviertan las reglas para vivir sus deseos indica que no creen que sea una ideología natural, feliz; solo la usan como instrumento de poder, y ellos mismos son prisioneros de ese orden mutilador.

En este sentido, la novela de Atwood nos advierte sobre una tiranía inhumana que acecha nuestra vida y nos condena a todos, sin importar si es gestionada por hombres o mujeres. El verdadero peligro es el perfeccionamiento de un sistema que ubica la reproducción como un problema esencial de la humanidad, a partir de lo cual se clasifican los cuerpos en función de su anatomía; un modelo que apela a la tradición, los textos sagrados, la reivindicación de un pasado perfecto, la promesa de paraísos recobrados o imaginados; un orden que no admite alternativas, que persigue la singularidad, la diversidad y el deseo porque de un plumazo deshacen su hegemonía como una necesidad de las sociedades humanas. En este mundo, a todos, hombres y mujeres, nos cercenan los sentimientos, el placer y la palabra para alimentar un monstruo abstracto. Es eso lo que hay que destituir. Ya sabemos que de nada sirve cambiar el capataz si la fábrica de autómatas sigue siendo la misma.

Róbinson Grajales

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.

Gabriel García Márquez

Narramos para encontrar sentido, para ubicarnos en el mundo y sentirnos parte de él, para habitarlo. Hacemos, mediante la ficción, mediante la fábula, el mundo. Somos hacedores y creadores de sentido. La humanidad, entonces, es verbo. Contamos para ser, para estar, para existir. Esta es la premisa de “La especie fabuladora”, de Nancy Huston. Un libro ágil, agudo. Un texto que nos da una visión inquietante —por su sencilla y hermosa complejidad— de lo humano.

El universo no es otra cosa que un silencio caótico. Una noche oscura que calla ante los eventos humanos. Pero nuestra esencia se nutre de las conexiones, de unir estrellas distantes en el tiempo y en el espacio. Somos constelaciones perdidas en la inmensidad de lo real, haciendo lo posible por encontrar un significado a nuestros pasos.

Y es que sin relato no hay existencia posible, nos dice Huston. Necesitamos el sentido, es decir, la narración. No basta con describir, con vivir. No es suficiente, en el mundo de las redes sociales, la experiencia de amar, de leer un libro, de hacer deporte, de viajar, de compartir una cena. Para que estas escenas de nuestra vida cobren valor deben pasar por el filtro de la ficción y transformarse en “historias” de Instagram. Deben narrar algo. Y si son narradas, en cierto modo, son inventadas, editadas. Según la autora, la vida no es otra cosa que una traducción incesante. Nuestros días son un ejercicio en el cual trasladamos a la ficción todo lo que vivimos.

La verdad no tiene cabida en un mundo de historias. Todo nombre, toda palabra, todo lenguaje, es alquimia. Es una reproducción de los rituales primitivos de magia: crear, mediante el uso del lenguaje, nuestra realidad. El problema está en que la ilusión del lenguaje, el orden que proporciona, nos engatusa. Hace que todo relato parezca verdadero. Pero no es así porque todo es ficción, ese dispositivo en el que ingresamos para consumir el mundo. Y somos adictos al confort que dicho dispositivo nos proporciona, de ahí el triunfo de las noticias falsas, espacio donde confirmamos nuestras creencias, reafirmamos nuestra identidad y sentimos que tenemos razón. En la gestión que hacemos de las redes sociales pasa otro tanto: narramos, sin sombras ni defectos, nuestra historia. Somos un Dorian Gray, un Narciso que se mira en las aguas de la ficción.

Huston cuestiona, incluso, la que para ella es nuestra gran ficción: el yo. Un espacio en el que se conjugan la memoria con la fabulación en una suerte de novela histórica. Porque somos lo que contamos que somos, lo que nos dicen que somos. Más que de carne y hueso, estamos hechos de historias. Y vamos elaborando, mientras la protagonizamos, la novela de la existencia, dándole sentido a todos nuestros actos, incluso a los sueños. Así, resulta casi imposible creer en el azar: no podemos dejar de metaforizar, de realizar conexiones, de asociar, de construir un sentido. No podemos dejar de fabular y pensar que todo pasa por algo.

Necesitamos las historias, nos dice la autora, porque padecemos una sed perpetua de sentido. Esta predisposición que nos hace humanos es aprovechada por las grandes instituciones para vendernos un estilo de vida, para persuadirnos y disuadirnos en las jornadas electorales, para asustarnos, para entusiasmarnos. Es el gran teatro del mundo que imaginó Calderón. Una puesta en escena que inicia con nuestro ingreso en la cultura, con la adquisición del lenguaje, con el sentimiento de desamparo permanente, que nos acompaña a lo largo de la existencia, cuando nos damos cuenta que vamos a morir. Al leer este libro comprendemos que no solo de pan vive el hombre.

Por: Gabriel Rodríguez

Cali, Colombia 2020

Una tarde, cogí mi paracaídas y dije: «Entre una estrella y dos golondrinas.»

He aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae.

Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoiris.

Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte.

El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo:

«Si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es?»

Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó tres miradas y media

y se alejó diciendo: «Adiós» con su pañuelo soberbio.

Hacia las dos aquel día, encontré un precioso aeroplano,

lleno de escamas y caracoles.

Buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia.

Allá lejos, todos los barcos anclados, en la tinta de la aurora.

De pronto, comenzaron a desprenderse, uno a uno,

arrastrando como pabellón jirones de aurora incontestable.

Vicente Huidobro – Altazor

La Gala Altazor 2019 fue una fiesta que unió a los participantes del taller, y a sus familias, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de Cali, en torno a las letras y el aprendizaje literario. Cada participante del taller recibió el libro de nuestras Memorias 2019, un esfuerzo en conjunto que se logró gracias al trabajo realizado durante todo el año, a la disciplina, al amor por la lectura, la escritura, y a todo lo aprendido en los talleres que realizamos. Disfrutamos juntos música en vivo y una deliciosa cena.

Galería de La Gala Altazor 2019

Por: Taller Altazor

Cali, 2020

Amor es un no sé qué que viene por no sé dónde;

le envía yo no sé quién;

se engendra yo no sé cómo;

contentase no sé con qué;

se siente yo no sé cuándo

y mata no sé por qué.

Ovidio

El amor está hecho de palabras. Artefacto que nos configura como una extraña piedra filosofal que transforma el carbón de la cotidianidad en un tiempo dorado. Un idilio: aquella locura colectiva que se vive de dos en dos (con insólitas y solitarias excepciones de un eros electrónico cada vez más presente). Es un lenguaje: comunica de manera extraña, ciega, elocuente. La pasión nos arrastra, nos obnubila, nos catapulta, nos abraza y nos apresa. Es proteica, es cruel, es infantil. Es una tela compleja el amor. Un entramado de hilos que nos abraza. Es biología, es religión, es literatura, es mitología. “Llama de amor viva que tiernamente hieres” dice Juan de la Cruz. Y es que el amor es paradojal: herida que sana con dolor pues como dice Teresa de Ávila, “si te duele es buena señal”. Es una locura que se asume, una desmesura socialmente aceptada, secretamente temida y abiertamente anhelada. Es una trampa y por tanto es juego. La lúdica de los cuerpos que se ha manchado de moral, de superstición. La pasión amorosa es extraña: ocurre pocas veces. Es caprichosa: no ocurre cuando deseamos y, muchos menos, con quien deseamos. Es itinerante, nómada, rebelde. No es mudo el amor: necesita la metáfora. Es lingüística: es significante transformado, sobredimensionado.

El erotismo es un fin en sí mismo. Un placer que no busca engendrar y por tanto va contra las normas establecidas. El erotismo, como ejercicio intelectual, como una cópula entre el lenguaje y la imaginación, es más que sexo. Es una representación, la puesta en escena de una poética de los cuerpos donde el ser amado —su piel— se transforma en imagen, en poema, en caricia, en algo más allá de los límites de la carne. El erotismo, así, es un viaje íntimo. Un descenso hacia lo profundo, hacia lo insondable: una caída donde el cuerpo se abandona a los placeres de la imaginación y todo se vuelve danza, ritual, ceremonia. De la misma manera que el lenguaje, traspasado por la poesía, se des-automatiza para cumplir la función superior, elevada, de comunicar lo inefable; la carne, erotizada, es metáfora. El sexo, entonces, se vuelve arte: es fantasía, símbolo de aquello que no se puede nombrar, que no se puede aprehender: el amor. El arte de desear, de hacer desear, de disfrutar del deseo mismo. Desear al otro y a sí mismo como sujeto deseante.

Los mitos del amor

Eros representa la transgresión de la norma y, ésta, siempre intenta regular los placeres, dominar el deseo. La pasión amorosa es una enfermedad para las instituciones que ostentan el poder: aquellos que la abrazan sucumben pues los “amorosos” se olvidan del mundo, habitan en el reino de la fantasía, al margen de la ley. Por eso su pasión debe ser regulada con el matrimonio. El mito de Tristán e Isolda alimenta a quienes conciben el amor como finalidad, como destino. Quienes a la luz del día se someten a la norma y, al amparo de la noche, se entregan a la pasión transgresora. Este mito también alimenta la angustia (elemento esencial de nuestra concepción del amor) pues nos dice que la pasión es prohibida y trae consigo la muerte. Tristán e Isolda ilustra la pasión oscura que nos configura: hechizo y terror —es decir, amor y muerte—. El imperio de los sentidos: el triunfo de Eros. Así, el mito pasó de ser un relato regulador a ser un río subterráneo que permeó nuestra manera de amar. Un reflejo, también, de la lucha política: un enfrentamiento entre la brutalidad feudal y el amor cortesano.

El deseo y seducción

Nos rigen dos fuerzas: la atracción y la repulsión. Amor y odio. Respiramos en un oleaje de aire donde fluctúan, implícitas, esas dos fuerzas creadoras. El deseo, además, es creador en ambos sentidos: cuando construye y cuando destruye; cuando nos amamos y cuando nos odiamos. De esta oscilación de fuerzas surgen relatos susceptibles de ser poetizados: los celos, la infidelidad, la vergüenza, la ambición. Porque el deseo siempre es insatisfacción, siempre es un deseo por cumplir. Siempre es posibilidad. Y de ahí nace la seducción pues nos atrae lo prohibido, lo oscuro. La seducción nunca está de parte de las normas, de las instituciones. Es artificio, es maquillaje, es carnaval. Así, toda seducción es perversa, anómica. Es, además, el territorio simbólico por excelencia. Todo simulación, todo incertidumbre, todo desafío.

Deseo y orden social: lo prohibido como elemento creador

La civilización creó instituciones y reglas de parentesco para escapar de la dictadura del deseo: el matrimonio, el incesto, la exogamia y el adulterio son un intento de condenarlo. Cualquier atajo, cualquier camino secundario, se torna oscuro y clandestino. El viaje erótico no admite desvíos: el discurso se unifica y produce relatos que funcionan como normas sociales. El cuento de hadas nace como relato regulador, como ejemplo a seguir. Eros experimentado como mito, como imaginario colectivo, como herramienta de poder. Discurso que encarcela el deseo: amor espiritual, sagrado y dominante que teme degradarse en el placer libre de la carne. Sin embargo, lo infame y lo sublimado, muchas veces, se concilian. Mito y deseo producen relatos paralelos al discurso del poder y otras formas de amarse son posibles. La escritura se aventura por aquel terreno vedado, acariciando cuerpos prohibidos, dibujando una piel distinta, nunca antes acariciada; uniendo miradas distantes, abrazando y besando lo prohibido y, siguiendo y transformando la máxima de Valle Inclán, produciendo textos para “unir cuerpos, palabras e ideas que nunca han estado juntas”.

Por: Gabriel Rodríguez

Cali, 2019

Dentro de cada uno hay una historia que sólo nosotros podemos contar. Experiencias únicas habitan en el fondo del pozo existencial esperando salir a la superficie. Muchas veces, éstas se difuminan, como un sueño fugaz y nunca más volvemos a recuperarlas.

Lo cierto es, como bien dice Eduardo Galeano, que estamos hechos de historias: somos narradores y nuestra materia prima es el modo en cual concebimos el mundo, el orden que le damos a este caos llamado vida.

Es una necesidad tan acuciante, que el ser humano se entregó, hace cientos de años, a la tarea de ordenar el firmamento, agruparlo en constelaciones, bautizarlas y fabricar una hermosa ficción cósmica intentando explicar su inefable existencia.

Incluso, hasta aquella persona que cree no tener la habilidad de contar, cuando duerme compone las ficciones más extraordinarias. Ordena el pasado, se sumerge en la oscura laguna de la memoria y recupera las huellas perdidas en el laberinto emocional que nos configura. Soñar, ese acto involuntario e íntimo, es leer la vida de otro modo. Escribir entonces, sólo es cuestión de traducir el libro que todos llevamos dentro.

Por: Gabriel Rodríguez

Cali, Colombia 2019

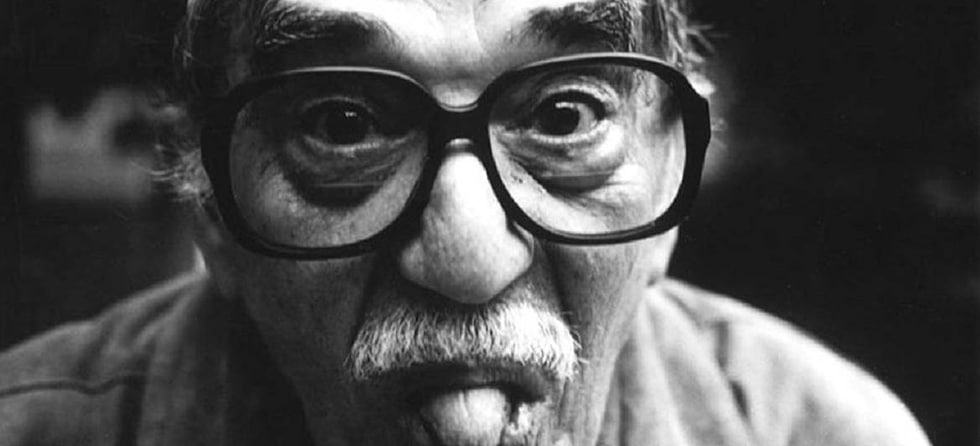

Una figura caribeña nos hizo muy felices con sus frases laberínticas y su visión carnavalesca de la triste realidad que nos tocó vivir y que nos configura. Un hombre que alzó su voz para renovar los mitos, para instaurar en medio de la nefasta, violenta y oscura cortina de lo real, la magia hiperbólica, poética y lúdica de su prosa. Gabo, tan cercano, tan familiar —lo llamamos Gabo, como si se tratara de un amigo— y a la vez tan mítico, tan fantástico. Él mismo, personaje macondiano, modernizó la lengua española con su capacidad expresiva.

Nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, departamento del Magdalena. En una tierra pequeña, amarillenta y apacible. Un pueblo que encerraba el universo más rico de la literatura universal: las mil y una noches caribeñas, con gitanos lenguaraces, diluvios, epidemias de olvido y nubarrones de mariposas amarillas. Con ríos diáfanos y piedras pulidas como huevos prehistóricos.

Su abuelo, el general Nicolás Márquez, le habló de la guerra, de la muerte y lo introdujo en el reino de la imaginación, de la narración. Sus tías, mujeres supersticiosas, le enseñaron una realidad oculta, soterrada, fantasmagórica, que asaltaba la vida en la casa de vez en cuando para alterar la rutina. Ahí, en los relatos de infancia de su abuelo y sus tías, está el germen de toda su obra. Los personajes: todos de Aracataca, esa población sacudida por la hojarasca de la United Fruit Company.

Este dionisiaco narrador construyó su universo verbal con una pasión lectora sin límites. Fue un lector empedernido de los poetas del Siglo de oro español, de Rubén Darío. Su formación estuvo permeada por el movimiento poético “Piedra y Cielo”, en el frío internado de Zipaquirá. Leyó a Sófocles y a Kafka y aprendió el poder mágico de la palabra. Entendió, cuando leyó La metamorfosis, que contar historias era un arte similar a esa alquimia secreta que dominaban sus tías: convertir lo cotidiano en algo maravilloso. Revelar los secretos del alma humana y adentrarse en los intersticios de lo real con poesía.

Su estética es evasiva, lúdica, misteriosa. Es una marisma que envuelve, que embruja. Un ejercicio verbal chamánico que nos libera del yugo insufrible de la realidad. Un realismo mágico: es decir, desprovisto de la lógica, un esclavo que ha logrado romper las cadenas de la razón. Una fusión entre literatura y realidad que problematiza de forma distinta lo que nos configura como seres humanos. Con Gabo, todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo es metáfora, hipérbole. El mundo vuelve a un estado primitivo de encantamiento por las palabras de este juglar caribeño: obsequiando al lector con una cascada luminosa de luz. García Márquez es el poeta de la imaginación.

Nos regaló el realismo mágico: una actitud frente a la vida, una manera de ser y estar en el mundo. Una “mamadera de gallo” que se eleva como un dragón entre las llamas de un continente caótico y emprende un vuelo portentoso hacia la eternidad. Un sabor que pulula en cada párrafo, en cada combinación de palabras. Un halo sobrecogedor de mitos, de leyendas. Un tiempo recobrado que nos asombra como si conociéramos el hielo por primera vez. En Gabo hay una manera de sentir que brota como una fuente primigenia y nos ahoga. Un nuevo orden, un nuevo mundo.

Por: Gabriel Rodríguez

Cali, Colombia 2019

“La literatura es la infancia por fin recuperada” dice George Bataille, señalando con clarividencia que toda imaginación tiene su origen en ese no-lugar que nos carcome silenciosamente, que nos dibuja todas las líneas, que mueve de forma imperceptible todas nuestras sombras. La infancia: utopía que se asoma como una isla a mediodía, borrosa, lejana, indiferente, pero que alberga la fuente de toda fantasía, de todo temor, de todo deseo.

La creación literaria está emparentada, entonces, con la niñez. Y Julio Cortázar, ese niño inmenso, es uno de sus máximos representantes. Porque el niño no piensa en el porvenir, el niño vive el momento. Es transgresor, habitante del hoy, outsider. Todo niño es vanguardista y destructor. Es creativo. Porque cada mirada infante es una mirada renovada, nueva. Además, infancia significa “sin capacidad de hablar”. Así, el artista niño es aquel que se ha desprendido del lenguaje, que puede desplazarse —internarse, deslizarse— en las fisuras de lo real en busca de lo que no tiene nombre.

Julio Cortázar encarna la niñez vidente, misteriosa, ambivalente. Su literatura, heredera de los surrealistas, es una embriagadora exploración onírica. Una travesía reveladora por los intersticios de la cotidianidad. Travesía de la que ningún lector regresa intacto. Un viaje que siempre es abismo, pérdida; una despedida de lo convencional. Y es que Cortázar fue irreverente, innovador: buscó siempre una inocencia creativa, un constante destruir para volver a crear. Siempre, proteico, caminó sobre territorios inexplorados, en contravía de lo establecido: chocando contra las normas.

De ahí que su obra sea siempre fundadora, siempre iniciática. Vanguardista de tiempo completo, Cortázar nos ilustra un mundo que no tiene una forma determinada, que no alberga ninguna verdad inmutable. Su prosa no cesa de horadar en las numerosas, profundas y oscuras facetas de la realidad. Porque en la realidad habitan muchos mundos —y se tarda un día en darle la vuelta a ochenta de ellos—.

Por: Gabriel Rodríguez

Cali, Colombia 2019

En la noche de los tiempos la oscuridad dominaba el corazón del ser humano. El miedo, con todo su poder, se constituye como la emoción que signa nuestro destino de seres que narran: impulsados por el pavor intentamos explicar con historias los fenómenos más desconcertantes. Y nacieron los mitos. Por eso para H.P. Lovecraft, el cuento de horror sobrenatural es la forma más genuina y auténtica de la literatura.

Cosmos viene de orden. El universo, entonces, es un ordenamiento. Una explicación, una narración. Y es que narramos para normalizar el caos, para ordenar el maremágnum de la existencia. Hablamos con nosotros mismos y creamos rituales basados en la repetición —en la creencia, en apariencia inocua, de que seguimos un camino—, creyendo que tenemos un destino que cumplir. Así, mitigamos la soledad que supone nacer. La nada, aquello que estaba antes y que estará después (y por la cual estamos signados, condenados a un desamparo irremediable), queda relegada por una serie de relatos normalizadores, condescendientes. Sin embargo, en nuestro fuero interno habita el horror. El horror que amenaza nuestras certezas: ese terreno inhóspito y pesimista que es el cosmos sin orden, salvaje, oscuro e inexplorado. Es ahí donde germinan los relatos de H.P. Lovecraft: en la incertidumbre del hombre frente a la inmensidad del tiempo y el espacio. Su insignificancia mayúscula.

Los instintos más básicos, placer y dolor, son los componentes primarios de las ficciones que consumimos. Para Lovecraft, el dolor es más poderoso que el placer pues deja una huella profunda cuando lo padecemos. El placer, por más intenso que sea, siempre se difumina. Sin embargo, del dolor surge la cultura y sus castigos, sus leyes. Lo placentero y lo doloroso como manifestaciones de la voluntad de los dioses. Y la ira de éstos siempre sobrepasa su compasión, su bondad.

La noche cautiva porque es misteriosa. La noche nos recuerda que somos frágiles y que, en lo más profundo de nuestro ser, en las catacumbas del subconsciente, aún retumban ecos de una arcaica y desamparada animalidad. Es esa animalidad la que fundó el horror cósmico: ese miedo por los fenómenos inexplicables y recurrentes —imaginen de la perplejidad del ser humano primitivo al experimentar la muerte del sol y verse, sin más, sumergido en una oscuridad insondable—. Es un legado psíquico, un residuo de nuestro tránsito evolutivo.

Entendemos así que el dolor y el miedo dejan huella. Sus marcas son profundas. Las sombras, y no la luz ni el color, nos configuran. De ahí la fascinación por esta literatura: el miedo dura más que el amor; el dolor dura más que el placer. Y paradójicamente, atrae, hechiza, cautiva. Las emociones oscuras, en su extraña complejidad, proporcionan un misterio que invita a lanzarse a las tinieblas. Es, en cierto modo, un regreso a esa edad primitiva.

Horror cósmico: mundos insondables, dimensiones paralelas, sueños que se cristalizan y derivan en episodios de locura. Seres ancestrales que despiertan y alteran el orden establecido. Esa es la literatura de Lovecraft. No tiene relación con el dolor físico. Se aparta de ese efecto tan manido y profundiza en otro tipo de oscuridad: la del alma humana.

Por: Gabriel Rodríguez

Cali, Colombia 2019